MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN

《新刊》【11月発売】

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN

冊数 3 冊

紙本 1 冊

更新 2014.11.01

ジャンル 音楽3

-音楽理論専門の出版社-

合計130以上販売。11月に【新刊】を発売。

おかげさまで第一作「RYTHM AND FINGER DRUMMING」は通算130冊以上販売することができました。

2014年11月に最新作「TRADITIONAL MUSIC THEORY FOR CONTEMPORARY MUSICIANS」を発売しました。

詳しくはHPをご確認ください。

http://neralt.com/

-

【新刊】《2014年11月発売》

詳しくはWEB SITEへ

http://neralt.com/

-

【好評発売中】

補足情報に関してはこちらのブログも参照ください。

http://neralt.blogspot.jp/2014/04/rhythm-and-finger-drumming-neraltmusic.html -

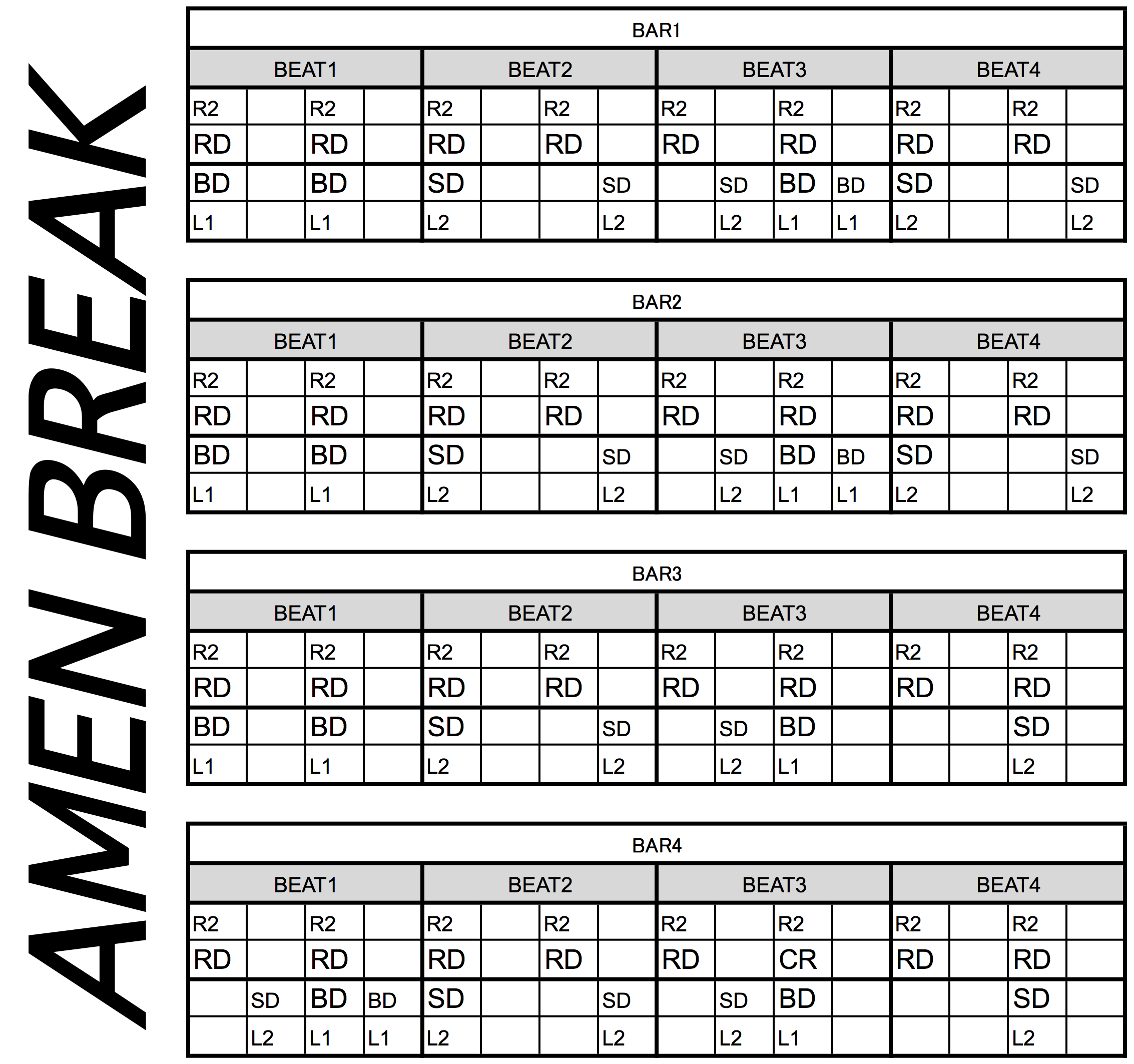

『RHYTHM AND FINGER DRUMMING』

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN発行

音楽

2015.09.16

本書は、伝統的なパッド付きサンプラーであるAKAI社のMPCシリーズ及びその派生系をリアルタイムに叩くパフォーマンスに関する基本的な情報を提供します。 AKAI社のパッド付きハードウェアサンプラー「MPCシリーズ」は、HIP HOPを中心にクラブミュージックのリズムセクションを担う重要な制作機器として浸透しました。 同時に、制作だけではなく「パフォーマンス」のツールとしても使用され、特にリアルタイムにパッドを叩くアートフォームである通称「指ドラム」と呼ばれるスタイルは、本物のドラム演奏とは異なった独自の発展をみせています。 しかし「指ドラム」はギター演奏やピアノ演奏といった伝統的なフォームに比べると、まだまだ情報が不足しているといえるかもしれません。 「指ドラム」に関するTipsは多くあるものの、体系だった情報は少なく、新たに始めたいと思っている人が参考にできるものはほとんどありません。 これは当然「指ドラム」が比較的歴史の浅い文化であるということが第一の原因ですが、同時に本物のドラム演奏の延長と考えられ、「指ドラム」のオリジナリティがまだまだ認識されていないからなのかもしれません。 もちろん「指ドラム」はドラムである以上本物との類似性はありますが、「指ドラム」には「指ドラム」だけの特徴があり、この点に注目することでもっと楽しくプレイできるはずです。 本書ではこの「指ドラム」を独自性のある新たな演奏様式ととらえ、基本的な考え方と具体的な練習内容を提供します。 皆さんの指ドラム生活がより一層楽しくなりますように。

『RHYTHM AND FINGER DRUMMING』

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN発行

音楽

順位

52本書は、伝統的なパッド付きサンプラーであるAKAI社のMPCシリーズ及びその派生系をリアルタイムに叩くパフォーマンスに関する基本的な情報を提供します。

AKAI社のパッド付きハードウェアサンプラー「MPCシリーズ」は、HIP HOPを中心にクラブミュージックのリズムセクションを担う重要な制作機器として浸透しました。

同時に、制作だけではなく「パフォーマンス」のツールとしても使用され、特にリアルタイムにパッドを叩くアートフォームである通称「指ドラム」と呼ばれるスタイルは、本物のドラム演奏とは異なった独自の発展をみせています。

しかし「指ドラム」はギター演奏やピアノ演奏といった伝統的なフォームに比べると、まだまだ情報が不足しているといえるかもしれません。

「指ドラム」に関するTipsは多くあるものの、体系だった情報は少なく、新たに始めたいと思っている人が参考にできるものはほとんどありません。

これは当然「指ドラム」が比較的歴史の浅い文化であるということが第一の原因ですが、同時に本物のドラム演奏の延長と考えられ、「指ドラム」のオリジナリティがまだまだ認識されていないからなのかもしれません。

もちろん「指ドラム」はドラムである以上本物との類似性はありますが、「指ドラム」には「指ドラム」だけの特徴があり、この点に注目することでもっと楽しくプレイできるはずです。

本書ではこの「指ドラム」を独自性のある新たな演奏様式ととらえ、基本的な考え方と具体的な練習内容を提供します。

皆さんの指ドラム生活がより一層楽しくなりますように。データ本:1,100円

紙本:1,485円

-

-

『RHYTHM AND FINGER DRUMMING DATE』

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN発行

音楽

2014.04.26

『RHYTHM AND FINGER DRUMMING DATE』

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN発行

音楽

-

本書は、伝統的なパッド付きサンプラーであるAKAI社のMPCシリーズ及びその派生系をリアルタイムに叩くパフォーマンスに関する基本的な情報を提供します。

AKAI社のパッド付きハードウェアサンプラー「MPCシリーズ」は、HIP HOPを中心にクラブミュージックのリズムセクションを担う重要な制作機器として浸透しました。

同時に、制作だけではなく「パフォーマンス」のツールとしても使用され、特にリアルタイムにパッドを叩くアートフォームである通称「指ドラム」と呼ばれるスタイルは、本物のドラム演奏とは異なった独自の発展をみせています。

しかし「指ドラム」はギター演奏やピアノ演奏といった伝統的なフォームに比べると、まだまだ情報が不足しているといえるかもしれません。

「指ドラム」に関するTipsは多くあるものの、体系だった情報は少なく、新たに始めたいと思っている人が参考にできるものはほとんどありません。

これは当然「指ドラム」が比較的歴史の浅い文化であるということが第一の原因ですが、同時に本物のドラム演奏の延長と考えられ、「指ドラム」のオリジナリティがまだまだ認識されていないからなのかもしれません。

もちろん「指ドラム」はドラムである以上本物との類似性はありますが、「指ドラム」には「指ドラム」だけの特徴があり、この点に注目することでもっと楽しくプレイできるはずです。

本書ではこの「指ドラム」を独自性のある新たな演奏様式ととらえ、基本的な考え方と具体的な練習内容を提供します。

皆さんの指ドラム生活がより一層楽しくなりますように。データ本:無料

-

『限りなく透明に近い調性』

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN発行

音楽

2014.04.02

book List

-

RHYTHM AND FINGER DRUMMING NERALT

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN

-

RHYTHM AND FINGER DRUMMING DATE NERALT

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN

-

限りなく透明に近い調性 NERALT

MUSIC THEORY WORKSHOP JAPAN

NERALT

Black Musicのキーボーディストとして都内各地で活動。またアイドルのバックバンド、音楽理論のレクチャー、Detroit Techno,Black MusicのDJとしても勢力的に活動。

渋谷OTO

(http://www.shibuya-oto.com/)にて毎月「Culture Milk」を開催。同イベント内にて日本初クラブでの音楽理論講義「Music Theory Work Shop」を不定期で開催中。

古典和声から印象派、12音技法までどんとこい!

blog http://neralt.blogspot.jp/

twitter https://twitter.com/neralt

book store

その他の書店

-

-

-

-

-

-

-

………………………… 知的生産の技術で盛り上がる雑誌「かーそる」の第二号です。 目次 ■特集:書く道具と書く動機 前半 ・ポメラを九年使って、僕が考えたこと(Hibiki Kurosawa) ・たくらみの暖炉(いっき) ・心地よく書くために。書きだす前にできるちょっとした工夫。(ruu_embo) ・「書く」の向こうに待つもの(choiyaki) ・文章スケッチを楽しむ(Go Fujita) ・文章を効率的に書く方法(倉下忠憲) ・黒歴史は動機だったのか道具だったのか(Tak.) ■インタビュー:シェイクとスイングの向こう側へ ■特集:書く道具と書く動機 後半 ・書く。整える、共感。(ruu_embo) ・微小パルスの水路(いっき) ・道具にひきだされる「こだわり」の味わい(choiyaki) ・道具としての雑多、動機としての雑多(Tak.) ・シンプルは武器になる(Go) ・テレビのようなメカニズム(Hibiki Kurosawa) ■執筆の現象学(倉下) ■ひびきあい ・境界のない議論 はじめに(Go)] ・「かーそる」読書日記⑦ Go Fujitaさんの章 子どもの知的生産の技能を,学校,家庭,地域社会で育てる(Lyustyle) ・忘れてしまうぼくたちが忘れないために(Go) ・境界のない議論 さぁしごとしよう(Go) ■コラム ・アルテさんのブックガイド 『思考のエンジン』(倉下) ・「万年筆インク紙」片岡義男 (ruu) ・『アウトライナー実践入門』をめぐる風景(Go) ■巻末のあれこれ ・≪刺激剤としての読書案内≫ ・≪執筆者一覧≫ ・≪Editor's sound≫

-

Do It Yourself. 言うは易く行うは難し。自分で「やる」道も「やらない」道もある。 誰もが「publisher」になれる時代とはいえ、出版へ至る企画・執筆・編集・校正・制作・流通・宣伝などのプロセスすべてを「自分でやる」ハードルはそれなりに高い。時間は誰にとっても平等で、限りのある資源だ。 既存の商業流通を離れたところにどんな道があるのか、なぜその道を選ぶのか。ともに「書く」ことを仕事としながら、いまは「やらない」道を選んだまつもとあつし氏と、「やる」道を選んだ倉下忠憲氏。進む方角は違えど、それぞれの信じた道だ。二人の語る言葉は、きっと道しるべとなる! ●まつもとあつし 『僕がセルフパブリッシングできてない理由』 (初出:『月刊群雛』2014年05月号) ●倉下忠憲『星空とカレイドスコープ ~セルフパブリッシング作家の多様な存在可能性~』 (初出:『月刊群雛』2014年07月号) 伊富魚(『月刊群雛』2014年10月号表紙イラスト担当)

-